PEDAGOGIA

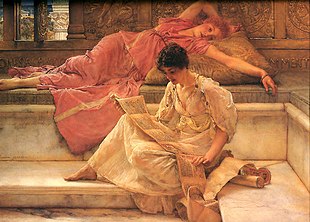

L'IMPORTANZA DELLA LETTURA

Lo studio e l’insegnamento era costituito dalla lettura di testi, scelti con autorevolezza, e dalla disputa che costituì il carattere specifico di quel metodo scolastico.

La lettura era l’attività principale di apprendimento: afferma infatti Ugo di San Vittore nel suo didascalicon, che sosteneva che "l’inizio del sapere si trova nella lettura".

Una buona lettura, facilita la la comprensione e su ciò si costruisce la memoria, chiave per capire la realtà che ci circonda. I testi erano quelli di Prisciano, Donato, Sirio per la grammatica, le sacre scritture e le sentenze di Pietro lombardo per la teologia e le opere di Platone e quelle di Aristotele permisero la diffusione e la conoscenza. La lettura rappresentava la strada per la conoscenza della verità. Leggere significava riconoscere un’autorità e cercare di assimilarla, per poi utilizzarla al fine di raggiungere soluzioni soddisfacenti per i problemi posti.

COME SI LEGGEVA

La lettura di un testo era perciò assai complesso e comportava un’analisi della struttura del testo suddivisa in varie parti sempre più piccole. Ugo di San Vittore ha delineato le tre forme della letteratura: per opera del docente, per opera dello studente e nello studio personale.

LA DISPUTA

La disputa rappresentava il passaggio dell’argomentazione sulla base dell’autorità alla dimostrazione per mezzo della ragione. La disputa con il tempo divenne il momento più importante nel lavoro comune di maestri e allievi.

LE QUESTIONI

La disputa diede origine a un genere argomentativo e didattico, caratterizzato dalla raccolta di questioni intorno a un determinato argomento. Nella Summa Theologiae di Tommaso si consta di quattro parti essenziali: la posizione del problema, introdotto sempre in forma argomentativa, l’esposizione dell’opinioni a favore e di quelle contrarie, la soluzione del maestro e la soluzione dei dubbi.

MAGISTER E AUCTORITAS

L’evoluzione del ruolo del maestro, nella cultura pedagogica medievale, è di grande rilevanza. Il maestro medievale si collocava in una tradizione, di cui egli intendeva essere voce e che offriva, attualizzandola, ai giovani. Secondo il letterato Egberto di Liegi quel maestro che pretende che i suoi allievi sappiano ciò che non gli ha preso deve considerarsi stupido.

UNA PEDAGOGIA TRA DOLCEZZA E SEVERITà

Il maestro avendo spesso a che fare con studenti indisciplinati, doveva saper dosare dolcezza e severità, era anche usato l’uso delle punizioni corporali. La cultura monastica aveva alquanto ridimensionata tale uso, sconsigliandolo e addirittura impedendolo. Anselmo si opponeva decisamente all’uso di punizioni corporali e rimproverava coloro che vi ricorrevano mostrandone l’inefficacia e l’ineguatezza alla natura dell’uomo

Lo studio e l’insegnamento era costituito dalla lettura di testi, scelti con autorevolezza, e dalla disputa che costituì il carattere specifico di quel metodo scolastico.

La lettura era l’attività principale di apprendimento: afferma infatti Ugo di San Vittore nel suo didascalicon, che sosteneva che "l’inizio del sapere si trova nella lettura".

Una buona lettura, facilita la la comprensione e su ciò si costruisce la memoria, chiave per capire la realtà che ci circonda. I testi erano quelli di Prisciano, Donato, Sirio per la grammatica, le sacre scritture e le sentenze di Pietro lombardo per la teologia e le opere di Platone e quelle di Aristotele permisero la diffusione e la conoscenza. La lettura rappresentava la strada per la conoscenza della verità. Leggere significava riconoscere un’autorità e cercare di assimilarla, per poi utilizzarla al fine di raggiungere soluzioni soddisfacenti per i problemi posti.

COME SI LEGGEVA

La lettura di un testo era perciò assai complesso e comportava un’analisi della struttura del testo suddivisa in varie parti sempre più piccole. Ugo di San Vittore ha delineato le tre forme della letteratura: per opera del docente, per opera dello studente e nello studio personale.

LA DISPUTA

La disputa rappresentava il passaggio dell’argomentazione sulla base dell’autorità alla dimostrazione per mezzo della ragione. La disputa con il tempo divenne il momento più importante nel lavoro comune di maestri e allievi.

LE QUESTIONI

La disputa diede origine a un genere argomentativo e didattico, caratterizzato dalla raccolta di questioni intorno a un determinato argomento. Nella Summa Theologiae di Tommaso si consta di quattro parti essenziali: la posizione del problema, introdotto sempre in forma argomentativa, l’esposizione dell’opinioni a favore e di quelle contrarie, la soluzione del maestro e la soluzione dei dubbi.

MAGISTER E AUCTORITAS

L’evoluzione del ruolo del maestro, nella cultura pedagogica medievale, è di grande rilevanza. Il maestro medievale si collocava in una tradizione, di cui egli intendeva essere voce e che offriva, attualizzandola, ai giovani. Secondo il letterato Egberto di Liegi quel maestro che pretende che i suoi allievi sappiano ciò che non gli ha preso deve considerarsi stupido.

UNA PEDAGOGIA TRA DOLCEZZA E SEVERITà

Il maestro avendo spesso a che fare con studenti indisciplinati, doveva saper dosare dolcezza e severità, era anche usato l’uso delle punizioni corporali. La cultura monastica aveva alquanto ridimensionata tale uso, sconsigliandolo e addirittura impedendolo. Anselmo si opponeva decisamente all’uso di punizioni corporali e rimproverava coloro che vi ricorrevano mostrandone l’inefficacia e l’ineguatezza alla natura dell’uomo

Commenti

Posta un commento